令和6年度 奈良県病院協会看護専門学校 学校評価

本校は、教育活動全般についての改善及び教育の質の向上を図る目的で、「学校評価」を行っています。本校教職員が自ら行う「自己評価」と本校教職員以外の者(学校関係者評価委員会)が自己評価結果を評価する「学校関係者評価」からなっています。

高等学校長経験者1名 看護教育経験者1名 大学関係者1名

学校関係者評価委員会名簿

令和5年6月30日 令和4年度学校関係者評価をHPで公表

令和6年6月13日 令和6年度学校関係者評価委員会開催

令和6年6月28日 令和5年度学校関係者評価をHPで公表

令和7年5月30日 令和6年度学校関係者評価委員会開催

◎ 自己評価

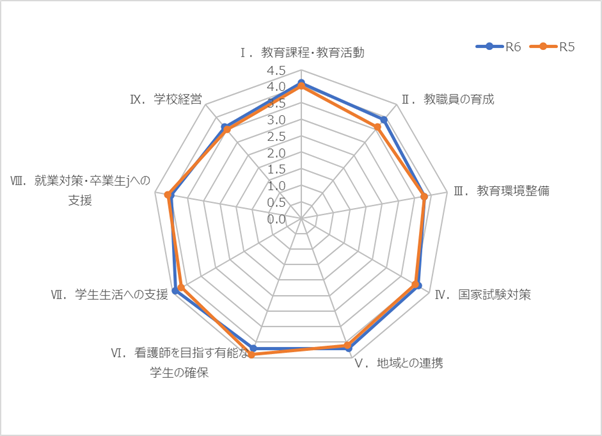

自己評価は、9分野について、5「とくに良い」4「やや良い」3「良い」2「やや不十分」1「不十分」の5段階評価で行いました。結果は以下のとおりです。

自己評価結果

| 評価項目 | R6 | 評価項目 | R6 | ||

| Ⅰ | 教育課程・教育活動 | 4.1 | Ⅵ | 看護師を目指す有能な学生の確保 | 4.2 |

| Ⅱ | 教職員の育成 | 3.9 | Ⅶ | 学生生活への支援 | 4.4 |

| Ⅲ | 教育環境整備 | 3.8 | Ⅷ | 就業対策・卒業生への支援 | 4.0 |

| Ⅳ | 国家試験対策 | 4.1 | Ⅸ | 学校経営 | 3.6 |

| Ⅴ | 地域との連携 | 4.2 | |||

| 項目 | Ⅰ 教育課程・教育活動 | 評価 | 4.1 |

| 取組及び評価の概要 |

|---|

|

| 項目 | Ⅱ 教職員の育成 | 評価 | 3.9 |

| 取組及び評価の概要 |

|---|

|

| 項目 | Ⅲ 教育環境整備 | 評価 | 3.8 |

| 取組及び評価の概要 |

|

| 項目 | Ⅳ 国家試験対策 | 評価 | 4.1 |

| 取組及び評価の概要 |

|

| 項目 | Ⅴ 地域との連携 | 評価 | 4.2 |

| 取組及び評価の概要 |

|---|

|

| 項目 | Ⅵ 看護師を目指す有能な学生の確保 | 評価 | 4.2 |

| 取組及び評価の概要 |

|

| 項目 | Ⅶ 学生生活への支援 | 評価 | 4.4 |

| 取組及び評価の概要 |

|---|

|

| 項目 | Ⅷ 就業対策・卒業生への支援 | 評価 | 4.0 |

| 取組及び評価の概要 |

|

| 項目 | Ⅸ 学校経営 | 平均点 | 3.6 |

| 取組及び評価の概要 |

|---|

|

◎ 学校関係者評価

奈良県病院協会看護専門学校の教職員が行った「自己評価」を対象に、学校関係者評価委員会が行った学校関係者評価の結果は以下のとおりです。学校関係者評価委員会

設置目的

在学生がより良い教育ができるよう、教育機関として常に学校運営、教育活動の改善に努め、教育の資質の向上と保証を図ることを目的として設置する。委員構成

卒業生 2名 実習施設等の看護管理者 2名 就職先看護部長 2名高等学校長経験者1名 看護教育経験者1名 大学関係者1名

学校関係者評価委員会名簿

令和5年度~7年度の開催状況等

令和5年6月13日 令和5年度学校関係者評価委員会開催令和5年6月30日 令和4年度学校関係者評価をHPで公表

令和6年6月13日 令和6年度学校関係者評価委員会開催

令和6年6月28日 令和5年度学校関係者評価をHPで公表

令和7年5月30日 令和6年度学校関係者評価委員会開催

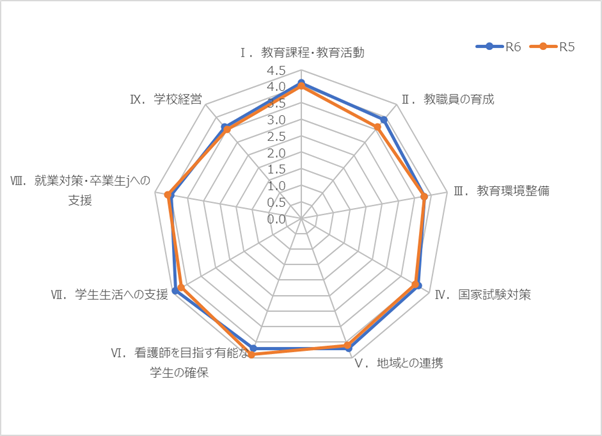

評価結果の概要

- 自己評価が適切になされているかを5段階で評価した結果、本委員会出席委員9名の評価点数の総平均は4.2となり自己評価に関しては、概ね妥当であるとの評価を得た。

- 社会情勢の変化への対応に関する意見が多く出された。

- 本委員会の委員の評価理由などを見ると、成果が見られる取り組みの継続と取り組みへの更なる工夫についての意見が多くなっている。

学校関係者評価委員の評価と意見

| 自己評価が適切になされているかを各委員が4段階で評価 |

| 評価項目 |

評価点 (平均) |

評価項目 |

評価点 (平均) |

| Ⅰ.教育課程・教育活動 | 4.5 | Ⅵ.看護師を目指す有能な学生の確保 | 4.2 |

| Ⅱ.教職員の育成 | 4.1 | Ⅶ.学生生活への支援 | 4.4 |

| Ⅲ.教育環境整備 | 4.0 | Ⅷ.就業対策・卒業生への支援 | 4.0 |

| Ⅳ.国家試験対策 | 4.8 | Ⅸ.学校経営 | 3.6 |

| Ⅴ.地域との連携 | 4.2 |

| 全項目(総平均) | 4.2 |

学校関係者評価結果

<評価項目別区分> 5非常に適切 4適切 4やや適切 3 2あまり適切ではない 1不適切| 項目 | Ⅰ 教育課程・教育活動 | 評価 | 4.5 |

| 各委員の主な意見(評価理由等) |

|

| 項目 | Ⅱ 教職員の育成 | 評価 | 4.1 |

| 各委員の主な意見(評価理由等) |

|

| 項目 | Ⅲ 教育環境整備 | 評価 | 4.0 |

| 各委員の主な意見(評価理由等) |

|

| 項目 | Ⅳ 国家試験対策 | 評価 | 4.8 |

| 各委員の主な意見(評価理由等) |

|

| 項目 | Ⅴ 地域との連携 | 評価 | 4.5 |

| 各委員の主な意見(評価理由等) |

|

| 項目 | Ⅵ 看護師を目指す有能な学生の確保 | 評価 | 4.6 |

| 各委員の主な意見(評価理由等) |

|

| 項目 | Ⅶ 学生生活への支援 | 評価 | 4.8 |

| 各委員の主な意見(評価理由等) |

|

| 項目 | Ⅷ 就業対策・卒業生への支援 | 評価 | 4.0 |

| 各委員の主な意見(評価理由等) |

|

| 項目 | Ⅸ 学校経営 | 評価 | 3.8 |

| 各委員の主な意見(評価理由等) |

|

その他の意見(取組や課題等について)

- 今後も奈良県の看護を担う人材育成をお願いします。

- 学生の気質が変化している現状を踏まえ日々奮闘している姿が伺えます。無理をせず前を向いて進んでいけたらと感じました。

- 色々協力できることもあると思いますいつでもご連絡ください。

- 卒業生たちは日々とても頑張ってくれています。ありがとうございます。

- 今後も学生が病院協会看護専門学校に入学したいと思えるような魅力ある学校の情報発信をすることで、学生確保に繋げてください。